北京化工大学先进弹性体材料研究中心在中国工程院院士张立群教授带领下,围绕能源、资源、环境、生命健康等领域的重大需求和传统橡胶产业的技术升级,从基础科学研究、关键技术创新和重大工程应用等方面展开全链条研究,培养高水平创新人才,推动弹性体材料领域基础科学和技术水平的提高。

面对弹性体材料日新月异的快速发展,更好地促进橡胶行业的科技进步,中心特推出重要研究成果展示栏目,与同行共勉。本期展示的主要成果如下:

(一)基于ARGET ATRP 制备 SiO2-g-聚异戊二烯粒子刷增强弹性体复合材料

纳米颗粒增强是增强弹性体纳米复合材料的通用方法,可有效增强弹性体的机械性能、光学性能、热性能等。然而,在大多数情况下,疏水性聚合物和亲水性纳米填料不相容,因此难以控制粒子的空间分散。目前解决这一问题的方法包括使用表面活性剂、涂层/偶联剂和功能性聚合物配体。然而,这些原位方法在很大程度上受到试剂分子和附着在纳米填料表面的功能链的反应动力学的限制,将聚合物预接枝到纳米颗粒上有助于利用配体链长度和接枝密度等变化来促进和提高分散性。因此探究在纳米颗粒表面接枝聚合物配体的增强机制是非常重要的。

文章链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202315741

近日,北京化工大学先进弹性体材料研究中心张立群院士、秦璇教授、博士生刘莹雪等通过电子转移活化再生原子转移自由基聚合法(ARGET ATRP) 制备了用于增强先进弹性体纳米复合材料的SiO2-g-聚异戊二烯粒子刷。相关成果以“SiO2‑g‑Polyisoprene Particle Brush Reinforced Advanced Elastomer Nanocomposites Prepared via ARGET ATRP”为题发表在国际知名期刊《Advanced Functional Materials》。

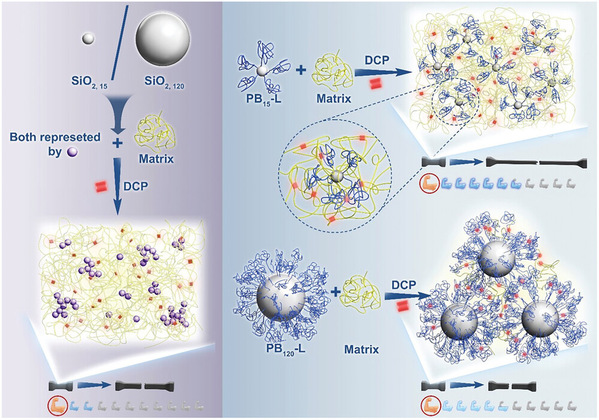

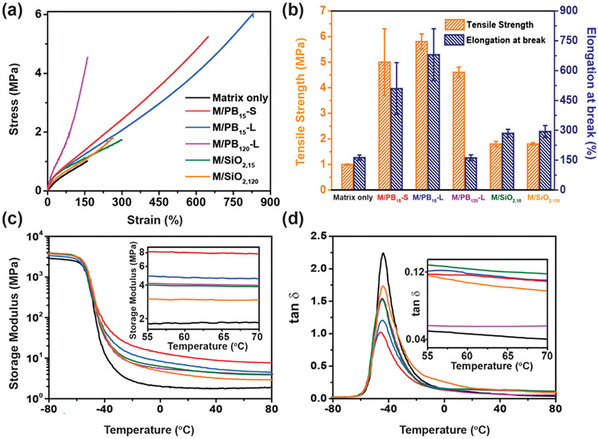

在本工作中,创造性地使用ATRP这一简单合成方法制备了接枝链摩尔质量和接枝密度可调SiO2-g-聚异戊二烯粒子刷(PB),重点研究了纳米二氧化硅粒径和聚合物链长度对纳米粒子在橡胶基体中分散状态及复合材料机械性能的影响。与基体(M)/SiO2相比,M/PB的SiO2分散性及机械性能得到明显改善,说明聚合物配体在纳米颗粒与基体间形成了良好界面,加强了填料与基体的相互作用,使得在运动过程中相邻纳米颗粒之间存在足够的链取向,从而分散材料的应力,较高的接枝密度及较长的接枝链分子量均对增强界面作用有积极影响,计算模拟也证明了这一点。且M/PB在60 ℃的tan δ值明显低于M/SiO2,如图1和图2所示,表明这一弹性体纳米复合材料在低滚动阻力轮胎用橡胶领域有潜在前景。该工作得到了国家重点研发计划(2022YFB3704700)和中国青年科学基金(52003016)的支持。

图1. 制备聚异戊二烯/SiO2纳米复合材料示意图

图2. 固化M、M/SiO2和M/PB的(a)应力-应变曲线;(b)拉伸强度和断裂伸长率图;(c)储能模量 G′(插图:55至70 °C的 G′);(d)损耗因子 tan δ(插图:55 至 70 °C 的 tan δ)

(二)基于原子转移自由基聚合制备机械性优良的超高分子量聚异戊二烯粒子刷

在橡胶材料领域,异戊二烯基(共)聚合物及其衍生物具有重要的商业应用价值。在工业上,聚异戊二烯是通过烷基锂阴离子聚合、稀土金属催化聚合和 Ziegler-Natta 配位聚合制备的。这些方法反应条件极其严苛,导致生产成本高,并限制了聚异戊二烯的应用。因此,非常需要具有低成本和聚合条件温和的替代合成方法来制备聚合可控的聚异戊二烯。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.4c00089

近日,北京化工大学先进弹性体材料研究中心张立群院士、秦璇教授等通过原子转移自由基聚合制备了机械性优良的超高分子量聚异戊二烯粒子刷。相关成果以“Synthesis of Mechanically Robust Very High Molecular Weight Polyisoprene Particle Brushes by Atom Transfer Radical Polymerization”为题发表在国际知名期刊《ACS Macro Letters》。

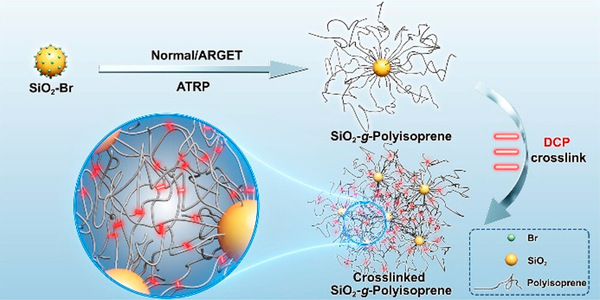

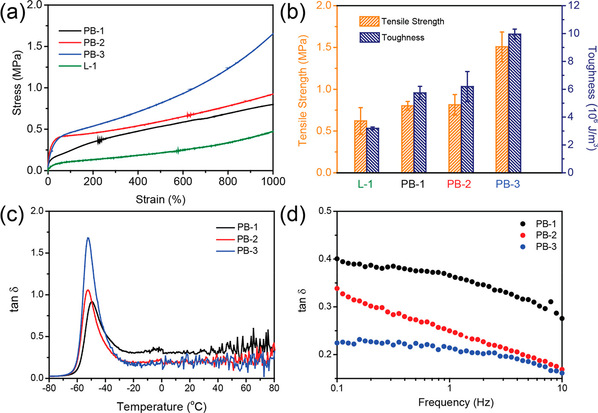

在本工作中,通过常规原子转移自由基聚合(ATRP)及电子转移活化再生(ARGET) ATRP制备了线性聚异戊二烯(PI)和不同接枝链长的SiO2-g-聚异戊二粒子刷(PB)。与线性PI均聚物相比,PB机械性能增强,说明PI聚合物配体与纳米颗粒之间键合能力强,导致颗粒-聚合物界面粘附力增加。通过实验和计算模拟对纳米颗粒在聚合物基质中的分散性及机械性能进行了研究,接枝链的分子量对微观结构和机械性能具有主要贡献。随着分子量增加,PB分散形貌由小聚集体/簇状结构演变为线状结构,拉伸强度和韧性随着接枝链分子量增加而提高,表明较长的接枝链有助于形成更密集的缠结,促进运动过程中应力在聚合物链间的传递,有利于能量耗散,制备的PB具有更高的韧性和更低的tan δ峰值及60 ℃时的tan δ,如图1和图2所示,表明分子量非常高的 SiO2-g-PI 在轮胎材料或添加剂应用方面具有的良好前景。该工作得到了国家重点研发计划(2022YFB3704700)和中国青年科学基金(52003016)的支持。

图1. SiO2-g-PI粒子刷制备示意图

图2. 固化PI及SiO2-g-PI 粒子刷(a)应力-应变曲线;(b)拉伸强度及韧性图;(c)损耗因子图;(d)频率依赖性tan δ变化图

(三)不同加工工艺条件下聚氨酯微观结构的定量化表征及性能优化

热塑性聚氨酯(TPU)是一种具有优异力学性能的嵌段共聚物,其性能由微观结构决定,尤其是软硬段之间的界面层结构。由于软、硬段相容性差及链段结晶,TPU呈现复杂的微相分离结构,而加工工艺如注塑中的温度和剪切条件对界面的形成机制及其微观结构影响显著。然而,当前研究多聚焦于宏观性能或结构变化,缺乏界面结构与性能关联的深入分析。因此如何定量化表征聚氨酯微观结构与宏观力学性能之间的关系,以及揭示加工工艺-结构-性能的内在联系成为了研究的重点。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.4c03093

近日,北京化工大学先进弹性体材料研究中心卢咏来教授、王润国教授、秦璇教授、博士生金光芝等基于不同硬段含量的TPU,通过调控熔体温度与热处理条件,系统考察注塑过程对界面层结构和微相行为的影响,定量表征微观结构与宏观力学性能之间的关系,揭示加工-结构-性能的内在联系,为TPU性能调控提供理论依据。相关成果以“Quantitative Analysis of TPU Microstructure and Performance Optimization across Various Processing Conditions”为题发表在国际知名期刊《Langmuir》。

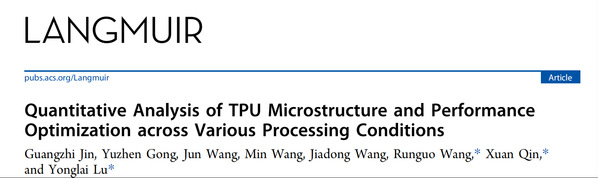

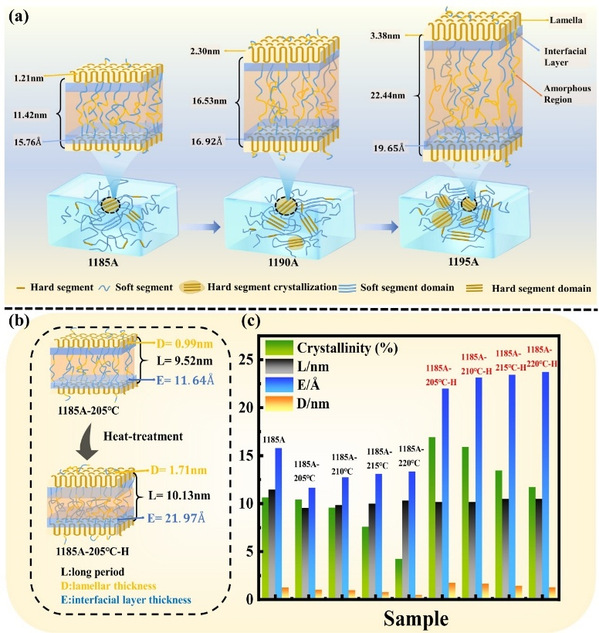

该工作使用三种硬段含量(32%、39%、42%)的TPU,通过模压(模具温度为205℃)和注塑成型(熔体温度分别设置为205、210、215和220℃)制备样品,并将注塑后的样品在120℃下进行12小时的热处理。系统地研究了TPU的微观结构和宏观性能的变化。如图1所示,不同硬段含量的TPU在不同工艺条件下表现出相似的规律。相较于模压成型样品,205℃注塑成型的TPU材料氢键化强度、结晶度、长周期、界面层厚度、片晶厚度及微相分离程度均较低;随着熔体温度升高至220℃,这些参数进一步下降。然而,注塑成型样品经过热处理后,其氢键化强度、结晶度、长周期、片晶厚度、界面层厚度及微相分离程度显著提升,甚至高于模压成型样品。其中的原因为高温热处理促进了聚氨酯分子链的重新排列,特别是在硬段和软段之间,导致现有过渡层的加厚。此外热处理有助于提升聚氨酯的整体结晶度。随着硬段和软段的有序排列区域扩展,过渡层变得更加明显和厚实。最后发现TPU的结晶度、片晶厚度与材料的杨氏模量及断裂伸长率存在密切关联(如图2所示)。随着结晶度及片晶厚度增加,杨氏模量增加,而断裂伸长率则呈降低趋势。综合分析,片晶的形成显著增强了材料的刚性和强度。总而言之,该工作通过精确控制工艺参数,提出了一种新的策略用于调控TPU的微观结构和性能,为开发高性能聚氨酯材料提供了重要的理论与实践指导。该工作得到了国家重点研发计划(2022YFB3704700))及中央高校基础研究经费(JD2413))的支持。

图1.(a)三种不同硬段含量聚氨酯的微观结构参数,(b)205℃注塑热处理1185A后的微观结构变化,(c)1185A注塑热处理后的微观结构参数(结晶度、界面层厚度、长周期和层状厚度)

图2. 结晶度和片层厚度与断裂伸长率的关系:(a)1185A,(c)1190A,(e)1195A;结晶度和片层厚度与杨氏模量的关系图:(b)1185A,(d)1190A,(f)1195A

(四)基于1,5-萘二异氰酸酯(NDI)的浇注型聚氨酯的动态响应及微观结构和力学演变研究

随着对高动态载荷环境中材料性能要求的不断提高,聚氨酯材料因其优异的力学性能、耐疲劳性和多样的结构可设计性,在航空航天、医疗器械、国防等领域展现出广阔应用前景。现有研究表明,其微观结构演化与宏观性能密切相关,尤其在高应变循环载荷下,硬段相的断裂、重排及氢键结构变化对材料疲劳行为影响显著。然而,聚氨酯在高应变动态工况下的微观结构演变机制尚不清晰,疲劳极限缺乏系统研究,制约了其高性能化应用。因此探明在动态疲劳过程中聚氨酯微观结构及性能的演变逐渐成为研究的重点。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c01667

近日北京化工大学北京化工大学先进弹性体材料研究中心卢咏来教授、王润国教授、秦璇教授、博士生金光芝等构建高疲劳性能的NDI型浇注聚氨酯体系,结合多尺度表征手段,系统探究其在不同疲劳周期下的微相结构演化与性能关系,为高端聚氨酯材料的设计提供理论基础与技术支撑。该成果以“Dynamic Load Response of 1,5-Naphthalene Diisocyanate (NDI) Based Casting Polyurethane: A Study of Microstructural and Mechanical Evolution”为题,发表在国际知名期刊《Macromolecules》上。

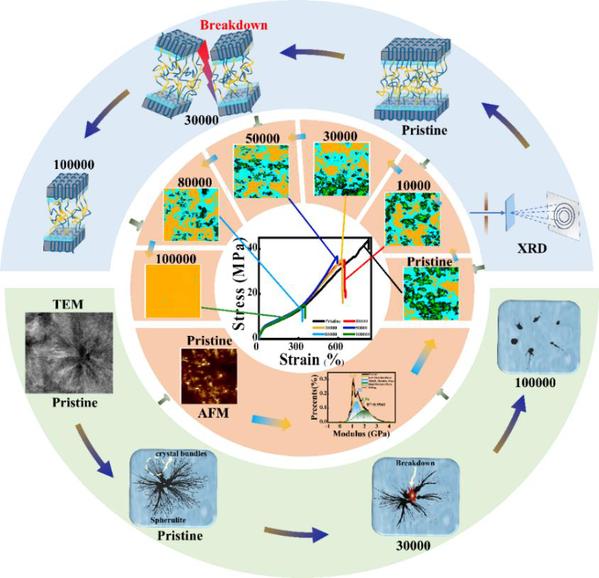

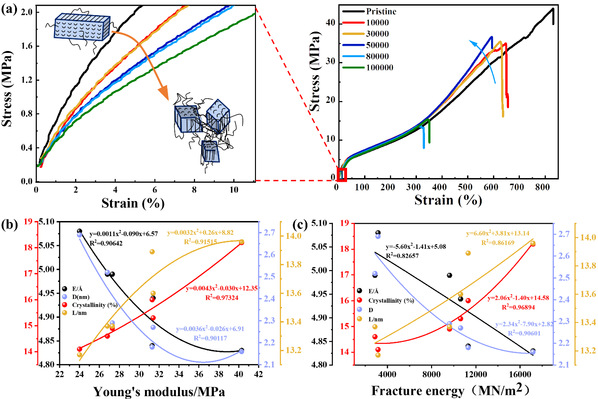

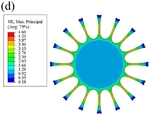

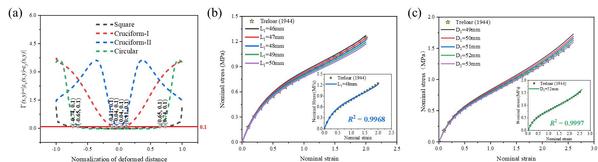

该工作以1,5-萘二异氰酸酯(NDI)为基本原料,成功合成了一种具有优异疲劳性能的浇注型聚氨酯弹性体,其在屈挠疲劳测试中可承受多达70万次循环加载。在此基础上,开展了不同循环次数(10,000-100,000次)、应变幅度为100%、频率为10 Hz的拉伸疲劳实验,系统研究了材料微观结构与性能的演化过程。如图1所示,原子力显微镜结果表明,高模量区域含量逐渐降低,中模量区域先升高后下降,低模量区域则呈上升趋势;透射电子显微镜图像清晰揭示了球晶破坏的全过程:首先为晶束从球晶中剥离,随着疲劳循环次数的增加,晶束不断细化,最终在10万次循环后演化为“黑色小点”的晶畴。同时,材料的结晶度、晶粒尺寸及长周期均呈下降趋势,而过渡层厚度则逐渐增加。进一步揭示了微观结构演变与性能变化之间的关联机制(如图2)。该研究为深入理解浇注型聚氨酯在动态载荷下的结构与性能变化提供了重要理论依据,对高耐疲劳聚氨酯材料的设计具有指导意义。该工作得到了国家重点研发计划(2022YFB3704700))及中央高校基础研究经费(JD2413))的支持。

图1. 疲劳过程中浇注型聚氨酯微观结构演变示意图

图2.(a)不同循环次数下聚氨酯的应力-应变曲线;(b)杨氏模量与结构参数的关系;(c)断裂能与结构参数的关系,其中E为过渡层厚度,D为分形维数,L为长周期。

(五)如何有效开展橡胶材料等双轴拉伸测试?

合理、可靠的橡胶超弹性本构模型(Hyperelastic constitutive model,HCM)是复杂工况下橡胶制品可靠性分析及结构优化中实现高精度数值模拟的关键。超弹性本构模型参数的准确标定离不开等双轴拉伸(Equibiaxial tension,ET)状态下的实验数据。然而到目前为止,国际标准化组织(ISO)及国家标准体系中尚未建立针对橡胶ET试验的统一规范;此外,现有公开文献对ET试验方法的设计理念缺乏系统性阐述,使得实验数据与有限元结果的映射关系存在偏差。因此,建立不同橡胶ET试验方法的综合评估体系,明晰试样几何参数、应变标定区域及应力承载区域面积等关键因素对测试结果的影响,已成为提升橡胶制品有限元分析精度的迫切需求,同时对ET国家标准制定具有积极的推动作用。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128256.

近日,北京化工大学北京化工大学先进弹性体材料研究中心张立群院士、刘力教授、李凡珠副教授以及博士生张强基于有限元法对方形、十字形-Ⅰ、十字形-Ⅱ和圆形四种经典的等双轴拉伸样品进行了全面对比研究并探讨了其针对橡胶材料的适用性。该成果以“How to effectively perform equibiaxial tension for rubber materials?”为题,发表在国际知名期刊《Polymer》上。

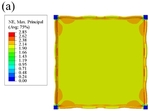

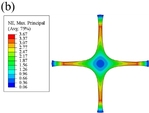

图1 四种特定样品最大名义主应变云图;(a) 正方形样品,(b) 十字形-I样品,(c) 十字形-II样品,(d) 圆形样品。

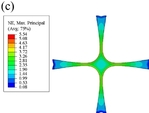

该工作基于ET测试面临的基本挑战,(i)如何选择合适的橡胶试样形状和尺寸(方形、十字形-I、十字形-II和圆形)?(ii)如何通过光学引伸计或数字图像相关技术确定合理的应变标定区域?(iii)如何确定名义应力求解中的承载区域?通过不同橡胶材料的实验数据,验证了方形和圆形试样均匀等双轴应变标定区域和精确应力标定区域的合理性,也表明这两种测试方法在橡胶材料的ET测试中具有更大的优势。本工作为橡胶材料等双轴拉伸试验方法的选择和优化提供了理论支撑。该工作得到了国家自然科学基金项目(52473228)的支持。

图2 (a)四种样品等双轴应变标定区域对比;(b) 不同承载区长度下正方形样品的名义应力-应变模拟结果与Treloar实验数据的对比,(c)不同承载区直径下圆形样品名义应力-应变模拟结果与Treloar实验数据的对比。

(六)基于变形指数概念的航空轮胎动态温升和疲劳寿命的热力耦合优化

航空轮胎作为飞机起飞、降落及滑行过程中唯一承受地面载荷并缓冲冲击的关键部件,其性能的优劣直接关系到飞行安全。在实际服役过程中,飞机轮胎会因高速滚动和重载作用而产生大量热量,进而引起局部温度的急剧升高,这一现象会加速胎面材料的磨损。此外,轮胎在运行中承受的交变载荷可能诱发疲劳损伤,尤其在极端工况下可能导致疲劳失效,从而对飞行安全构成严重威胁。鉴于此,提升飞机轮胎的使用寿命成为了业界广泛关注和研究的重点问题。以及目前航空轮胎的材料结构一体化设计仍然处于初步发展的阶段,因此有效进行航空轮胎性能优化的手段对于高性能航空轮胎的设计至关重要。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2025.108815

近日,北京化工大学先进弹性体材料研究中心李凡珠副教授、硕士生沈子旭等实现了基于变形指数概念的航空轮胎用橡胶材料滞后温升和而立耦合疲劳寿命优化。相关成果以“Heat build-up and thermo-mechanical fatigue life optimization of aircraft tire using deformation index concept”为题发表在国际知名期刊《International Journal of Fatigue》。

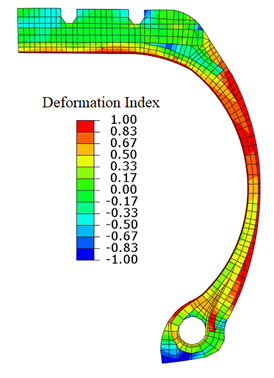

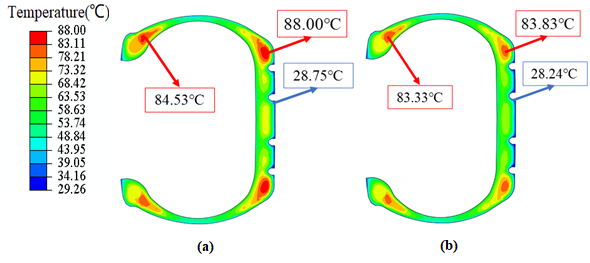

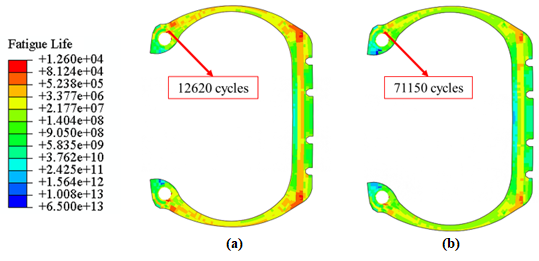

本工作中提出了求解航空轮胎各橡胶部件的变形指数方法,得到了航空轮胎在特定服役工况下合理的变形指数分布,验证了有限元分析在求解航空轮胎变形指数中的有效性。胎面区域的控制方式是应力和能量混合控制,胎侧和气密层区域主要是应变控制,胎圈与轮辋的接触区域主要由应力控制,胎肩区域是由应力和能量控制的,外支撑胶和胎体层区域均受到三种控制模式的影响,带束层区域是能量控制为主。最后提出了航空轮胎橡胶部件的优化方案,并对不同优化方案下航空轮胎的稳态温度场和热力耦合疲劳寿命进行了分析。研究发现有效改变材料刚度时,可以降低航空轮胎因橡胶粘弹性带来的动态生热,显著延长轮胎的疲劳寿命。此外还提出了多部件刚度的综合优化方案。将胎面和胎圈橡胶材料的刚度分别提高50%和30%,同时将气密层橡胶的刚度降低50%,优化的航空轮胎疲劳寿命预测值甚至提高了5倍。该研究得到了国家重点研发计划项目(2023YFB3709501)和国家自然科学基金项目(52473228)资助。

图1. 航空轮胎的变形指数分布云图

图2. 航空轮胎不同方案的稳态温度场分布云图:(a)原方案的稳态温度场分布,(b)优化方案的稳态温度场分布

图3. 航空轮胎不同方案的热力耦合疲劳寿命分布云图:(a)原方案的疲劳寿命分布,(b)优化方案的疲劳寿命分布

(七)生物基聚氨酯弹性体/单宁酸复合材料的设计制备及在阻尼领域应用研究

在“十四五”规划和“碳达峰”“碳中和”战略目标下,大力发展利用生物基材料和可再生资源已成为实现可持续发展和减少碳排放目标的重要途径。聚氨酯是一种性能优异且应用广泛的高分子材料,在建筑、民用生活及生物医疗等领域发挥着重要作用。与源自石油化工的传统聚氨酯材料相比,使用生物基单体(生物基聚醇、异氰酸酯和扩链剂等)设计制备的生物基聚氨酯及复合材料不仅减少了对石油资源的依赖,且显著降低了二氧化碳排放,契合世界绿色低碳经济的发展趋势,有助于构建循环经济体系和实现对资源的高效利用。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.119240

近日北京化工大学先进弹性体材料研究中心张立群院士、赵秀英教授和殷德贤博士后等人以分子动力学模拟和实验结合为基础,选取生物基聚(三亚甲基醚)二醇(PO3G)为软段、生物基五亚甲基二异氰酸酯(PDI)等为硬段,通过分子结构设计合成了生物基聚氨酯弹性体。随后引入具有特殊多酚结构的生物基单宁酸,制备了一系列生物基聚氨酯弹性体复合材料。该成果以“Bio-based polyurethane/tannic acid composites with adjustable damping property enabled by constructing multiple sacrificial networks”为题,发表在国际知名期刊《Industrial Crops and Products》上。

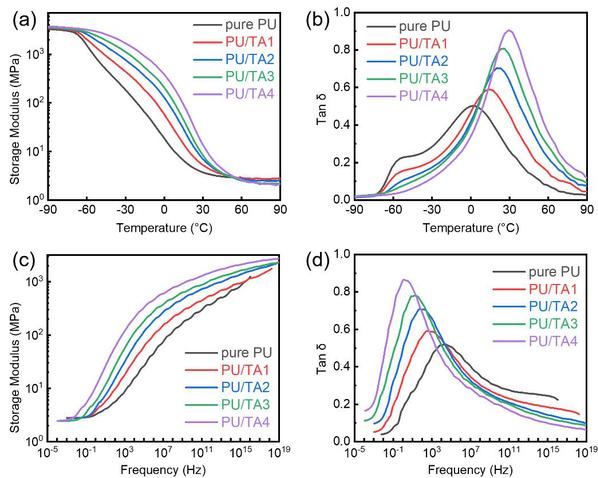

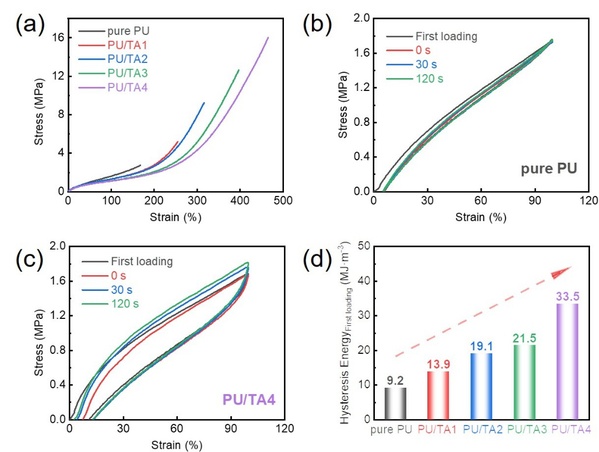

该工作通过设计构建多重牺牲键网络,使得复合材料体系的损耗因子相比于纯聚氨酯弹性体增加了82%。同时,复合材料在低频率下的损耗因子和储能模量也有显著提升(图1)。此外,牺牲键网络提供的物理交联作用将复合材料的拉伸强度和断裂伸长率分别提高了4.9倍和1.8倍,通过循环拉伸测试进一步验证了牺牲键有利于能量耗散(图2)。此工作解决了传统减振降噪材料的分子设计局限性,为开发生物基聚氨酯材料在阻尼领域的应用提供了新的思路和方向。该研究得到了国家自然科学基金原创探索计划(52250357)和国家自然科学基金青年基金(52203003)的资助。

图1.复合材料动态力学性能

图2.复合材料机械性能

(八)不同树脂结构对橡胶复合材料耐磨性、磨屑生成机理、磨屑形貌以及磨屑粒度分布的影响规律

轮胎制品的耐磨耗性能是一个非常迫切的问题。提高橡胶制品的耐磨耗性能和服役寿命,必然会在节约能源、材料和润滑剂等诸多方面带来相当可观的经济效益和社会效益。同时橡胶制品磨耗颗粒物对环境的影响越来越不容忽视,譬如由于轮胎磨耗而排放的颗粒物量是非常巨大的。不同国家排放的轮胎磨耗颗粒非常庞大,其中的大部分磨损以相对较大的颗粒形式释放出,沉积在道路上或者道路附近以及河流中。因此,无论是科研工作人员或是技术应用人员越来越重视开展对橡胶的磨耗原理、耐磨技术以及应用的研究。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.wear.2025.205904

近日,北京化工大学先进弹性体材料研究中心张立群院士、卢咏来教授、吴晓辉副教授、硕士生陈珊珊等研究了不同树脂结构对橡胶复合材料耐磨性、磨屑生成机理、磨屑形貌以及磨屑粒度分布的影响,相关成果以“Characterization of the abrasion behavior, particle morphology, and size distribution of rubber composites with various plasticizer structures”为题发表在国际知名期刊《Wear》上。

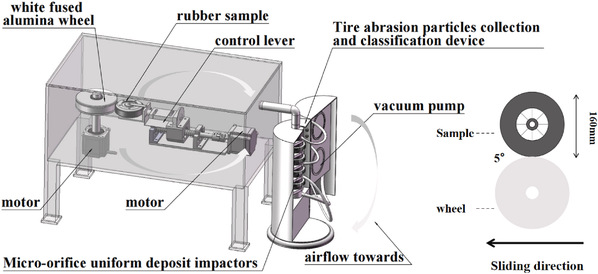

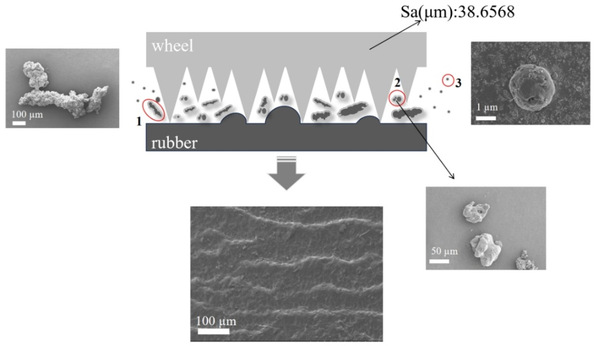

在这项研究中,采用课题组自制的橡胶磨损试验机对试样进行耐磨耗性能检测,自制的橡胶磨损试验机如图1所示,对产生的磨损颗粒进行分级(能够进行7级分级:<3.2um,3.2-10um,10-18um,18-100um,100-500um,500-1000um,>1000um),并对不同尺寸的磨损橡胶颗粒(RWPs)的磨损行为进行了研究,并将其与磨损质量数据和扫描电子显微镜(SEM)图像进行了比较。研究得出的关键结论如下:1. 添加了树脂的橡胶复合材料的耐磨耗性能优于添加了TDAE的橡胶复合材料;2. 添加了C5/C9 树脂的橡胶复合材料产生的 PM10 最少;3. 树脂的类型会影响橡胶的磨损机制。添加了 HR、C9、C5/C9 和 PS 树脂的橡胶表现出卷曲和颗粒状的磨损模式,而添加了 DCPD 树脂的橡胶主要表现为颗粒状磨损,添加了 TDAE 的橡胶主要表现为卷曲磨损。颗粒状磨损越严重,产生的颗粒就越小。总之,增塑剂的添加会影响橡胶的磨损以及磨损颗粒的尺寸分布。与 TDAE 相比,树脂添加剂能减少整体磨损,产生更少的小尺寸磨损颗粒(尤其是添加 C5/C9 树脂时),并改变橡胶的磨损机制。同时,橡胶磨损表面上有一系列Schallamach条纹,条纹之间的间距表示橡胶复合材料的耐磨性:间距越大,耐磨性越差。表征的磨损颗粒中的卷曲状橡胶磨损颗粒、颗粒状橡胶磨损颗粒以及PM10颗粒和PM2.5颗粒的形态与橡胶复合材料的磨耗机理(如图2所示)相对应。与传统增塑剂TDAE相比,树脂能够提高橡胶复合材料的耐磨耗性能,并产生较少PM10和PM2.5磨损颗粒。添加HR、C9、C5/C9和PS树脂的橡胶同时表现出卷曲和颗粒磨损模式,而添加DCPD树脂的橡胶主要表现出颗粒磨损。该工作得到了国际科技合作项目重点项目基金(2019YFE0124300)的支持。

图1 自制的橡胶磨损试验机

图2 橡胶复合材料的磨损过程机理图

编辑:刘力,高洋洋

供稿:刘莹雪,金光芝,张强,沈子旭,殷德贤,陈珊珊